朝起きると、梅雨の空は重たい黒い雲を

たっぷりと含んでどんよりとしていた。しかし雨は落ちていない。

ふっと思いつき、車で球磨郡免田町に向かった。

人吉、球磨地方には焼酎蔵が29蔵もある。

俗に言う焼酎文化圏は、この熊本の球磨地方から始まると言って過言ではない。

29蔵を全て飲んだか・・? と問われれば、返事に詰まってしまうが、

少なくとも酒売りを生業にしている以上、

「知ること」、「飲むこと」そして「行ってみること」は欠かせぬ行程である。

熊本市内には、蔵元の傑作品である球磨焼酎が無造作に転がっている場合が多い。

最近の傾向から、「売れる焼酎」を売ることは簡単であるが、問題は価格だけではない・・。

やはり気を配りたいものは、焼酎の背景にあるドラマであるし、蔵元の意思であるし、

蔵元の長年の歴史が醸し出す味の文化ではなかろうか・・・。

そのような全ての要因を含んでいるのが蔵元の「味」であるし「旨み」だと思う。

酒は致酔飲料という特異な商材である。

であるからこそ味を楽しむことは、酔うために飲むのではなく、

味を楽しんでこそ、蔵元の云わんとした「文化の味」がわかるようなきがする。

車は熊本市内から高速を使い、あっと言う間に球磨の山並みの中に吸収されていく・・。

車は熊本市内から高速を使い、あっと言う間に球磨の山並みの中に吸収されていく・・。

雨も静かに降ってはいたが、気になるほどではない。

これから出会う蔵元への期待と現場を見ることで

普段味わっている焼酎の味に深みを感じたいと思っていた。

人吉インターからは国道219号線を走り、小一時間で「松の泉」の前についた・・。

熊本ではこの松の泉は、有名な焼酎である。

昨今、小さな蔵がもてはやされ、希少な焼酎が珍重されているが、

松の泉は中堅クラスの蔵元である。

時間もちょうど昼時である。

まずは腹こしらえである。

松の泉の蔵の入り口には、今風な味のあるレストランがある。

独り座ってメニューを眺めると「だご汁定食」が目に飛び込んできた。

そう、誰かが言っていた話を思い出した。

「松の泉のだご汁は、旨かもんねぇー」

そう、躊躇なく「だご汁」を注文した。

しばらくして出された定食は、すばらしく大きめな丼にたっぷりと「だご汁」が入っている。

野菜がたっぷりの間に小麦粉を水で捏ねた、きし麺をもっと大きくしたような「だご」が入っていた。

箸を口に運ぶと野菜の甘みに絡まった「だご」が旨い。

あっと言う間に食べてしまった。

さて、蔵元を見る。

さて、蔵元を見る。

蔵元の貯蔵庫を見せてもらうと、甕が地中に幾つとなく埋めてある。

今年、醸した若々しい焼酎原酒が入っていると言う・・・。

この熟成の具合でオーク樽で熟成させるか、

それとも違う焼酎になるか決めるそうである。

そう毎年が勝負なのだ。

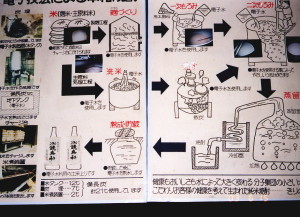

また他の蔵と違うものを探すとすれば、「電子技法」による酒造りがなされている。

また他の蔵と違うものを探すとすれば、「電子技法」による酒造りがなされている。

つまり電子水をつくり、それで焼酎を作っているのである。

電子水とは、専用機械を用いて水の粒子をもっと細かくしたもので、

さらに備長炭で囲われた地下のタンクに水を貯蔵することで水を熟成することができる。

そんな水を焼酎作りに使うのである。

誰が聞いても贅沢な焼酎だと思うし、出来上がりの焼酎の味を想像すると

「丸みのある、喉に染み入る」ものをイメージしてしまう。

蔵の中には、そんな行程表が掲示されているし、

その奥には大きなホワイトオークの樽が薄暗い蔵の中にびっしりと静かに眠っていた。

元のレストランに戻ると蔵自慢の焼酎のティスティングが出来た。

「水鏡無私」を試す。

減圧で出来ていると思う。

そして、想像していたように優しい舌さわりである。

しかも、米の風味がしっかりと活きていた。

「水鏡」と銘銘してあるだけに、この焼酎を口に含む者は杯の中の清冽な焼酎の淀みに

今の自分の煩悩を写されているような気がしてくる。

そして飲み込む刹那、自己の抱えていたものを忘れ去り「無私」になれるのである。

元々、人吉球磨地方では以前「黒麹」が大いに使われていた。

しかし、黒麹から枝分かれした「白麹」が最近どの蔵元でも使われ始めていた。

松の泉では、いま敢えて「黒麹」にこだわっていた。

つまりそんな、古来からの球磨焼酎の深みのある味の復活と、

今の飲み越しの優しさとを兼ねた焼酎が「黒松 松の泉」なのである。

昨今では、鹿児島も芋焼酎に「黒麹」を使うものが増えている。

その風味の強さと深みのある味は、飲む者を刺激してやまない。

淡白な焼酎のアンチテーゼにあるものが、この「黒麹」使用なのだと思う。

しかし、「黒松 松の泉」は、それだけではなかった。

深みのある味と優しい喉ごし、そして甘みのハーモニーが何とも言えぬ全体像を醸し出し、

飲む者に奥行きを感じさせてしまう。だからと言ってベタベタしたものは感ぜず、

スパッとした切れ味も兼ね備えたものに仕上がっていた。

そんな焼酎を舐めていて「いやはや肴は何が合うのか・・?」と考えてしまった。

こんな出会いは、蔵元に足を運ばねば分からぬものである。

そして嬉しい悩みであるに違いない。

蔵元を出たとき、梅雨の曇天の隙間から微かに明かりが洩れていた。

蔵元を出たとき、梅雨の曇天の隙間から微かに明かりが洩れていた。

何か明るさを感じた。

それはいつの間にか心の中が癒され、

明日に向かう力を得たような素直な自分が居たせいかも知れない。

飲み物とは、本当に不思議なものである・・・。